“Che ci vuole? Saprei farlo anch’io”.Che bizzarro modo per sembrare totalmente inesperto.

Sarebbe meglio ammetterlo e farla finita.

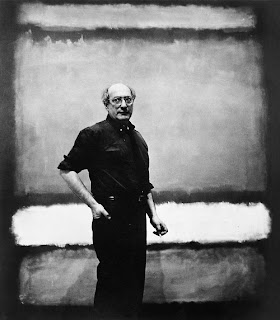

Perché se un Mark Rothko 204x141 cm è stato battuto per la cifra record di 72,84 milioni di dollari da Sotheby's a New York, vuol dire che un qualunque inetto non potrebbe dipingerlo.

Protagonista dell’espressionismo astratto degli anni Quaranta, spopola di figure le sue tele e le riempie di colore. Alla ricerca continua di quello che chiama Assoluto, lo fa con forme semplici accostando grandi zolle di olio, spesso separate da un limbo, una fascia centrale che le interrompe. Sembra voglia porsi come obiettivo una catarsi, il passaggio da una fase (lilla) all’altra (ocra).L’arte contemporanea decide di rimanere elitaria, incomprensibile per chi non vuole soffermarsi, una frammento della nostra cultura che se da una parte rimane inesplosa ed oscura, dall’altra, snob com’è da sempre, si nasconde, si offre solo a pochi.

Per questo non è poi così difficile capire il punto di vista polemico di chi invece è appassionato, che si vede obbligato a violentarsi con frasi del genere, sentendole tra i bisbigli, durante il percorso della grande antologica di Mark Rothko al Palazzo delle Esposizioni di Roma.

Esiste un elemento che si ignora, per ignoranza, quello della poetica che l’artista attribuisce all’opera, un elemento imprescindibile per la sua lettura e comprensione.

Mi rendo conto che la questione sia più critica in Italia, Paese di grandi maestri della pittura e della scultura come Caravaggio e Michelangelo, occhio abituato a linee morbide e proporzioni perfette. Ma so anche che questi sono i discorsi delle generazioni, spaventate dall'avvento del nuovo.

Quando si susseguono gli stili ogni arte muore, diventa cadavere. E a quel punto si può sezionare, studiare, sviscerare.

Ma quella contigente è la lingua di adesso e deve essere prima capita e poi parlata.

E' ignota, è vero, e fa paura, ma questo è il punto di rottura esatto tra il passato e il futuro, quello bello da capire.

La prima volta che sono rimasta affascinata da Rothko è stata a New York. Dieci giorni prima, in una commedia americana, mi aveva divertito una Uma Thurman imbarazzata di fronte ad una tela gigantesca del suo pittore preferito, messa lì, vicino alla sua cena, da un affascinante restauratore.

Vedere lo stesso quadro del film, a distanza di poco tempo, su una parete del MoMA è stato un po’ come incontrare un attore famoso, seduto sulla metro davanti a te. Lo immagini diverso, magari più alto, finchè ti accorgi, mentre lo spii, che certi particolari che attraverso lo schermo ti eri perso, lo rendono più intrigante.Per me quel quadro era diventato più ossessionante di Orlando Bloom.

In America idolatrato, in Italia incompreso. Ma si sa, non si può piacere a tutti, soprattutto se si è geniali.

Dico il vero, forse anche io non lo amerei se non mi fossi documentata, per questo inserisco un piccolo stralcio del suo pensiero, così da sperare, magari invano, di incuriosire qualcun altro:

“Potrei dimostrare quanto io non sia un artista astratto. Non mi interesso dei rapporti di forma e colore o qualsiasi altra cosa del genere. Mi interessa solo esprimere le più fondamentali sensazioni umane, tragedia, estasi, fatalità e cose simili. Il fatto che molti uomini dinanzi ai miei quadri crollino e si mettano a piangere dimostra che io sono in grado di dare espressione alle fondamentali sensazioni umane.. è come compiere la stessa esperienza religiosa che io compio quando li dipingo.

Se vi soffermate solo ai loro rapporti cromatici, allora vi sfugge l’essenziale; il colore è solo un mezzo”.

Il viaggio che gli occhi fanno dal basso fino ai vertici delle sue tele numerate, senza nome né segni di riconoscimento, ci obbliga a passare attraverso l’intermezzo che le separa, una fase di cui Rothko parla come di una trasmigrazione metaforica dell’anima una volta morti.

Dopo c’è solo tutto quel colore intenso che avvolge come musica da camera.

Sindrome di Stendhal? Forse.

Se si guarda troppo, credo si possa perfino correre il rischio di rimanere di pietra.

Un entusiasmante Bill Viola al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, a Roma.

Un entusiasmante Bill Viola al Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale, a Roma.